基因编辑婴儿技术是反节育派释放出的又一个魔鬼

.方凤美把中国学者对胚胎进行基因编辑归罪于独生子女政策,易富贤把中国的几乎一切问题都归罪于独生子女政策。在把这一政策当作(万能)替罪羊的同时,他们俩以及与他们论点相似的人都把真正的罪魁祸首轻轻放过。那就是儒家思想中那套“君君臣臣、父父子子”的千古垃圾。

这8个字,用另一句同样曾被汉人知识分子奉为最高行为准则的话来解释,就是:君要臣死,臣不得不死;父要子亡,子不得不亡。而女性要遵守的则是“三从”:在家从父,出嫁从夫,夫死从子。在父权制下,君主拥有对臣下臣民生杀予夺的绝对权力;作为微型暴君的男性家长同样对妻儿子女甚至寡母享有生杀予夺的绝对权力。

可是作为儿女尤其是女儿,对自己的身体拥有多少决定权呢?对此,汉人传统也有自己的“规定”,那就是:“身体发肤,受之父母,不敢损伤,孝之始也。”换言之,就是儿女对自己的身体,是连一根毫毛的权利都没有的。

可是作为儿女尤其是女儿,对自己的身体拥有多少决定权呢?对此,汉人传统也有自己的“规定”,那就是:“身体发肤,受之父母,不敢损伤,孝之始也。”换言之,就是儿女对自己的身体,是连一根毫毛的权利都没有的。

凭借这些行为准则的授权,千百年来,汉人父母可以随便处置儿女尤其是女儿的生命,主宰其生活。他们有权把不想要的初生女儿杀死;有权给她裹上小脚,把她人为地弄成残废,“编辑”成男权制度下完美驯顺的性奴、繁殖工具和家务奴隶;有权把她卖给别人当妻妾、婢女甚至妓女;有权决定儿女跟谁结婚。

结婚之后,丈夫和公(婆)天然地继承了女性父(母)亲对她的绝对控制权,例如有权决定她生多少孩子,如果她没能生下他们想要的孩子尤其是儿子,他们有权休掉甚至卖掉她。而她绝无任何权利反抗这样的控制——除非结束自己的生命,或者挨到公婆去世、儿女长成,她才能摆脱部分控制,同时变成男权制的帮凶。

跟那样的时代相比,如今的儿童和女性对自己的身体和生活拥有更多的自由权和保障。计划生育和独生子女政策在一定程度上遏制了微型暴君们利用女性做繁殖工具的欲望,也在客观上让我这样出生于独生子女家庭的女性有机会接受更好的教育,享有更多的经济自由权。

但作为微型暴君的汉人男性家长从未放弃控制儿童和女性身体生命的企图。选择性地堕掉女胎,不过是昔日杀(女)婴的现代版。对胚胎加以基因编辑以制造出更“完美”的孩子,也不过是通过折断女童双脚骨头以制造出完美女奴的升级。而“反计生教授”杨支柱,至今认为贩卖儿童是“积德”。日光之下,并无新事。

新的只是作恶的理由。以前微型暴君们打着维护儒家道德的至高至尚、绝对政治正确的旗号控制儿童和女性的身体和命运;如今他们找到了一些更加冠冕堂皇、政治正确的理由:人权和生育自由权。也许喜欢生娃的女性确实获得了一定的自由,但对那些不愿多生的女性来说,获得这种自由的不过是其丈夫和公婆。

人权斗士们自以为废除计生就能在生育方面推翻那个控制一切的大暴君(其实它没死,只是现在它再次跟微型暴君们联合起来了而已),却对那些继续在家庭中肆意妄为的微型暴君们的罪恶视而不见。他们也拒绝承认,计生政策的废除,其实是打开了那个暂时囚禁男权思想妖魔鬼怪的潘多拉之盒。

从这个盒子里钻出来的怪物,除了前述杨支柱,还有认为女性就该忍受生育之痛就该乖乖充当繁殖工具的易富贤,还有把冲上街头滥杀无辜的恐怖分子田明建奉为英雄的肖某,以及那些一边认为藏疆蒙满自古以来就属于中国一边又把生活在那里的原住民视为潜在敌人因此汉人必须多多繁殖才能确保自身优势的大汉族主义者

事实上,对胚胎进行基因编辑也是从那个潘多拉之盒里钻出来的另一个怪物。首先,贺建奎制造的基因编辑婴儿是两个而非一个,就足以证明他不是独生子女政策的支持者,而是主张多生孩子的反节育派的拥趸。方凤美把他栽赃到计划生育头上,完全是猪八戒过河——倒打一钉耙。

其次,在严格实行计划生育的时代,国人对生育辅助手段的使用是受到严格限制的,比如说,如果谁想做试管婴儿,就得出具一大堆的手续,至于对胚胎做基因编辑,就更是一般人难以想象的了。

其次,在严格实行计划生育的时代,国人对生育辅助手段的使用是受到严格限制的,比如说,如果谁想做试管婴儿,就得出具一大堆的手续,至于对胚胎做基因编辑,就更是一般人难以想象的了。

但是随着二胎政策放开,2016年,国家卫计委发布《关于简化人类辅助生殖技术治疗时生育证明查验程序的通知》。从此“经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构,实施人类辅助生殖技术治疗时,不再查验患者夫妇的生育证明,由患者夫妇作出符合计划生育政策的书面承诺即可”( http://med.sina.com/article_detail_103_2_27782.html)

2018年,新华社的一篇文章(http://www.xinhuanet.com/tech/2018-08/09/c_1123243203.htm …)提到:”我国试管婴儿领域曾出现两次井喷式的发展阶段。一次是2000年前后,一次是最近三四年间(即放开二胎前后)。如今,国内辅助生殖中心已近500家。“正是在这样的背景下,贺建奎才能够不受任何约束、如此轻松地招募到愿意参加这项实验的夫妇。

但是方凤美和易富贤们当然不会在其文章中提到这些背景和”巧合“,因为他们患有一种汉文化遗传病:事实认知障碍症。这种病几乎跟那种让国与家中的大小暴君们对臣民与妻儿享有绝对控制权的君君臣臣父父子子一样古老。它的另一种典型症状最近在另一个名人身上表现出来,那就是俞敏洪和女人祸水论。

乍一看,自以为在维护人权的普利策奖获得者、政治正确得无以复加的方凤美跟歧视女性、政治绝对不正确的俞敏洪似乎扯不到一起来。但女人祸水论的本质,就是当在社会家庭中几乎拥有一切主宰权的男性因自身无能而导致国破家亡时,让那些几乎在男权社会中没有任何权利(除了所谓的生育自由权)的女性充当替罪羊。

最近在磕磕绊绊地读朱熹做注的《诗经集传》,让我看到了俞敏洪们的先辈们。例如郑风卫风里有几首情诗,他们就说什么“桑间濮上之音,亡国之音也”。意思是年轻人钻到桑树林里谈谈恋爱就会导致亡国。至于郑风中那些以女性口吻写的情诗,就更是被他们直斥为淫女、淫奔,比卫风里那些“男悦女”之诗就更是有罪了。

然而就算是无关淫秽的诗,也常常受到曲解,比如“凯风”,讲一个母亲辛辛苦苦养大7个儿子,这些儿子因为不成器(“母氏圣善,我无令人”、“有子七人,莫慰母心”)而自责,却被朱熹解读为“卫之淫风流行,虽有七子之母,犹不能安其室”,因此儿子们作诗“婉辞讥谏”,云云,荒诞不经,真是亏他想得出来。

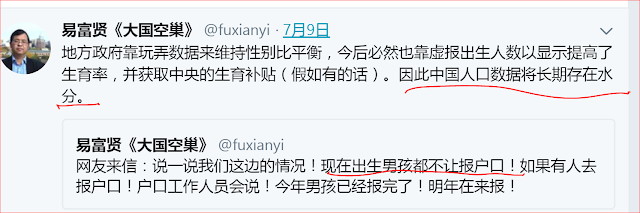

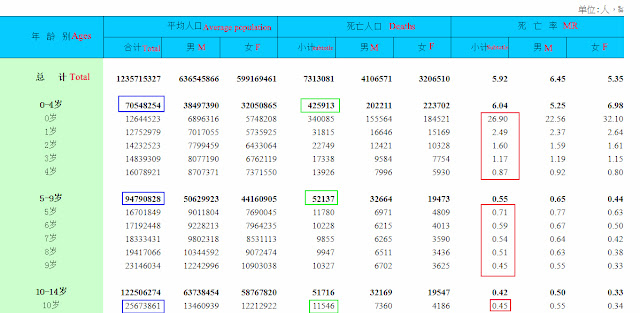

曲解原意,扭曲事实,似乎是朱熹这样的汉人文人做学问的不二法器。这跟易富贤前几个月看到网友说有些地方因新生男婴数量超过女婴就不给男婴报户口(担心人口数据暴露出放开二胎后新生儿性别比失衡状况进一步恶化的事实),就认定这证明兲朝多算了人口,还真是颇有异曲同工之妙呢。易富贤所说的研究研究再研究,其实就是朱熹们的扭曲扭曲再扭曲。

方凤美易富贤和俞敏洪们讨论的话题虽然不同,但他们那种扭曲事实的思维模式却惊人地相似,由此也体现了汉文化传统糟粕那种可怕的腐蚀性:不管你是像方凤美那样在国外出生长大,还是像易、俞那样仅仅出去镀镀金,不管你是男权制的施害者还是潜在受害者,都难逃被“事实认知障碍症”感染的命运。

从他们身上,也可以看出汉文化中那些丑恶甚至邪恶的东西具有多么顽强的生命力:你以为几十年上百年的反思与批判能够消除掉男尊女卑的糟粕。可是你看啊,那个恶魔披上一身舶来的光鲜华服,就那么大义凛然地满血复活了,而且就像在千百年以前以来的那样,它吸引了那么多狂热的追随者,有男有女,有虎有伥。

事实上,反节育派宣传也跟汉文化中的糟粕一样,具有顽强的生命力,在我揭露了造假大师易富贤数据造假后,纽时或许不再刊登有关他的文章,但自有其他人(如梁建章以及现在这个方凤美)的同样不靠谱研究出现在纽时新闻里,而易富贤那些通过扭曲事实做出的研究成果也不断出现在其他国家的媒体中。而这些媒体绝不会报道易富贤的造假或梁建章携程亲子园的虐童丑闻,他们就像共匪党媒中的 裆妈一样伟光正。就像传说中那条恶龙,你砍掉它的一个脑袋,它就会长出更多脑袋。

表面上,一个大魔鬼倒下了,但它不过是化作数亿的小魔鬼罢了。特色人权斗士杨支柱说:你赚到了。这一局,(男)人权完胜。套用一下杨支柱那个恶俗的比喻:那些喜欢在女儿或儿媳裤裆里乱摸的爹妈公婆们,你们有福了,在这场反节育大战中,你们才是最大的赢家。方凤美们,感谢你们重新给中国女性套上繁殖工具的枷锁,以自由与人权的名义。

《害死马茸茸的幕后真凶是谁?》

《RFA和“安邦”咨询已沦为共匪私生子?》

《转:计划生育最大的罪过之一,是给了易富贤这种草包一个哗众取宠名利双收的机会》

《要多少人间悲剧,才能证明“多子多福”的荒谬?》

《庞大的人口基数是形成“三千万光棍”的另一个主因 》

《“五四”百年:抄近路抄出来的冤枉路》

——————

延伸阅读:

《谁给了易富贤造假的贼胆》《害死马茸茸的幕后真凶是谁?》

《RFA和“安邦”咨询已沦为共匪私生子?》

《转:计划生育最大的罪过之一,是给了易富贤这种草包一个哗众取宠名利双收的机会》

《要多少人间悲剧,才能证明“多子多福”的荒谬?》

《庞大的人口基数是形成“三千万光棍”的另一个主因 》

《“五四”百年:抄近路抄出来的冤枉路》

留言

張貼留言